09/06/2009

La mystérieuse femme du Louvre

Les nuits [pas de généralité : il s'agit d'une nuit particulière] au Musée du Louvre étaient quelque peu effrayantes. Les fenêtres laissaient s’introduire la lueur de la lune dans ces allées longues et sombres. Des ombres se déplaçaient, donnant un effet très sinistre à cet endroit. En avançant dans d’autres allées, il[qui ? plutôt"on"] voyait défiler les murs blancs et parsemés de tableaux dont on pouvait seulement distinguer des formes noires et le reflet de la lune sur les cadres et les vitres de protection. Le Louvre n’était pas tout à fait désert. On aperçut soudain une silhouette, de taille moyenne, qui se détachait des autres. Précédant cette mystérieuse forme, une petite lumière balayait l’espace. C’était John qui chaque nuit faisait le même parcours dans le musée muni de sa lampe torche et vêtu de son costume sombre réglementaire. John avait le crâne dégarni et sa [redondant par rapport au verbe avoir ; plutôt "une"] petite moustache noire. Son métier lui plaisait énormément. Quand il était petit, son grand-père l’emmenait souvent au Louvre afin d’observer et de prendre connaissance de l’histoire de chacune des œuvres exposées. Il connaissait quasiment tout par cœur, ce qui l’avait beaucoup aidé à entrer et y travailler [lourd]. John s’appliquait a son travail.

Mais il avait une préférence pour un tableau très connu qu'il aimait beaucoup. Quand il passait devant, il se sentait contraint d'y rester au moins un quart d'heure. John le fixait sans même cligner des yeux. C'était le tableau d'une femme assise, le teint terne, l'air timide, un petit sourir au coin de la bouche [plutôt "sourire en coin"]. Le peintre avait seulement peint son visage et son buste. Dans ce tableau tout était sombre, hormis cette belle femme qui était mise en valeur par des couleurs plus claires. Si John se sentait contraint de rester devant cette femme [répétition] si mystérieuse, c'était parce qu'elle le suivait partout du regard et qu'il trouvait belle voir même magnifique. Elle avait un visage si parfait que l'on aurait dit celui d'une sainte. Ce sourire, sur ses lèvres était comme adressé a John. Il était heureux et cela lui donnait l'impression qu'elle l'était aussi, avec un air un peu timide tout comme lui. Quelquefois il lui parlait comme si elle était présente. Cela lui faisait un bien inexplicable car il n'avait personne a qui se confier. John était célibataire, il était fils unique et il n'avait pas beaucoup d'amis. Il arrivait seulement à parler avec cette femme car son physique puis ce su'il ressentait a travers l'expression de son regard et son sourire lui donnait confiance. Il se sentait libre de parler et d'exprimer tous ces sentiments. John était tellement subjuqué par la beauté de la femme mystérieuse qu'il en était tombé amoureux.

Une nuit il s'était assoupi sur un fauteuil, il rêvait. Il se réveilla car quelqu'un l'appelait. Il regarda autour de lui... personne ne se montrait. Les lumières éclairaient et mettaient en valeur le tableau enface de lui, et lui fit remarquer que c'était elle, La Femme Mystérieuse. C'était elle qui lui adressait la parole. Il se leva et se mit en face d'elle. Quelques centimètres seulement séparaient leurs visages. Aucun mot ne vint à la bouche de John. La femme mystérieuse et pourtant timide fit le premier pas. Elle lui tendait la main. Le tableau sur son mur ne semblait plus en être un. Il ressemblait davantage à une porte, une porte qui menait au paradis car une forte lumière en jaillissait. Elle s'était ouverte a sa taille. C'était une belle porte de l'époque. John commençait à lui toucher la main quand tout à coup il se retrouva dans un endroit magnifique, jamais il n'aurait pu imaginer cela. Un paysage de nature exceptionnelle, de l'herbe parsemé de fleurs d'une multitude de couleurs. A quelque mètres seulement une petite chaumière qui avait l'air d'être très bien entretenu. C'était certainement là ou elle vivait. Un grand soleil illuminait le paysage. John ne trouvait aucun mot pour le décrire. Il se demandait même s'il ne rêvait pas. Il aurait rêvé d'être passé par le tableau et retrouvait l'amour de sa vie avec qui il passait de magnifiques, inoubliables et agréables moments, le plus beau moment de sa vie. [à supprimer, vous suggérez que c'est un rêve, il faut laisser l'ambiguïté] Ils se promenaient tout les deux. John pouvait enfin avoir un contact physique avec elle. Il pouvait toucher, ses mains, ses épaules, sa nuque et peut être plus tard pourrait-il toucher ses lèvres ? La mystérieuse femme lui souriait afin de lui montrer que cela lui plaisait, elle se blottit contre lui. John pouvait désormais lui parler librement pendant des heures pour la combler de paroles douces et uniques. Il l’aimait tant. Ce rêve était la plus belle chose de sa vie. Il vivait ce qu’il avait toujours souhaité. Ce souhait qui était celui de passer la fin de sa vie aux côtés de la mystérieuse femme. [allégez un peu, n'en rajoute pas trop]

Le lendemain matin le musée du Louvre ouvrait ces portes. Le directeur remarqua alors que John, qui était si ponctuel, manquait à l’appel. Tous les visiteurs entraient dans le Louvre. Des personnes qui étaient déjà venues précédemment remarquaient [il faut un passé simple] dans le tableau quelque chose d’étrange. Ces personnes avaient appelé [il faut un passé simple] un guide afin de leur confirmer qu’ils ne rêvaient pas. Ils apercevaient, dans le tableau de La Joconde, un nouveau personnage dissimulé dans un coin sombre du tableau : un homme de taille moyenne, les cheveux bruns, le crâne dégarni, une petite moustache noire, vêtu d'un discret pourpoint sombre [pour montrer que John a basculé au XVI e siècle].

(Lou Macquart et Baptiste Michaud)

18:37 Publié dans Ecritures | Lien permanent | Commentaires (0)

07/06/2009

Mille mots pour une île

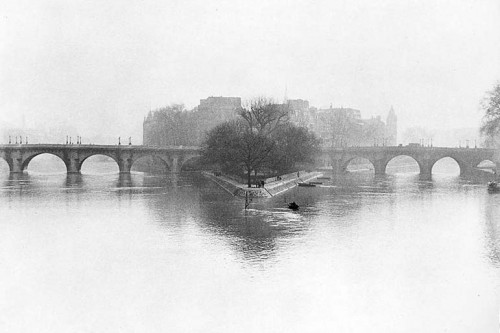

"Une île continuellement à l'ancre, ce berceau et ce coeur de Paris, où depuis des siècles vient battre tout le sang de ses artères" (Zola). Nombreux sont les écrivains qui ont chanté les mystères et les beautés de l'Ile de la cité. Laissons-nous emporter par leurs mots...

(L'île de la Cité par Henri Cartier Bresson, 1952)

Victor Hugo, Notre Dame de Paris, (1831).

"La Cité donc s'offrait d'abord aux yeux avec sa poupe au levant et sa proue au couchant. Tourné vers la proue, on avait devant soi un innombrable troupeau de vieux toits sur lesquels s'arrondissait largement le chevet plombé de la Sainte-Chapelle, pareil à une croupe d'éléphant chargée de sa tour. Seulement, ici, cette tour était la flèche la plus hardie, la plus ouvrée, la plus menuisée, la plus déchiquetée qui ait jamais laissé voir le ciel à travers son cône de dentelle." (pour entendre la suite, lue par Camille Richet et Léa Pannier ... )

)

Eugène Sue, Les Mystères de Paris (1852).

"Le 13 décembre 1838, par une soirée pluvieuse et froide, un homme d’une taille athlétique, vêtu d’une mauvaise blouse, traversa le pont au Change et s’enfonça dans la Cité, dédale de rues obscures, étroites, tortueuses, qui s’étend depuis le Palais de Justice jusqu’à Notre-Dame..." (pour entendre la suite, lue par Corentin et Julien Lefèvre

)

Georges Simenon, L'enterrement de Monsieur Bouvet (1950).

"Les choses prenaient leur place, comme pour une apothéose. Les tours de Notre-Dame, dans le ciel, s'entouraient d'une auréole de chaleur et, là-haut, des moineaux, figurants presque invisibles de la rue, se casaient près des gargouilles. Un train de péniches, avec un remorqueur au triangle blanc et rouge, avait traversé tout Paris et le remorqueur baissait sa cheminée pour saluer ou pour passer sous le pont Saint-louis" (pour entendre la suite, lue par Sylvaine et Pauline...

)

Emile Zola, L'Oeuvre (1886).

"Un après-midi, par un des derniers beaux jours de la saison, Claude avait emmené Christine, laissant le petit Jacques à la garde de la concierge, une vieille brave femme, comme ils faisaient d'ordinaire, quand ils sortaient ensemble. C'était une envie soudaine de promenade, un besoin de revoir avec elle des coins chéris autrefois, derrière lequel se cachait le vague espoir qu'elle lui porterait chance. Et ils descendirent ainsi jusqu'au pont Louis-Philippe, restèrent un quart d'heure sur le quai aux Ormes, silencieux, debout contre le parapet, à regarder en face, de l'autre côté de la Seine, le vieil hôtel du Martoy, où ils s'étaient aimés...."

00:33 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0)

06/06/2009

14 juillet 1936, Willy Ronis

Qui est cette petite fille sur la photographie célèbre de Willy Ronis ? Suzanne Trompette avait tout juste 7 ans, le 14 juillet 1936. Son père, Félix, était cheminot. « Papa avait demandé à maman de me coudre un petit bonnet phrygien pour la manifestation, où il nous emmenait tous, maman, mes frères René et Jacques, et moi », a t-elle raconté au « Nouvel Observateur » en avril 2006. Les élèves ont essayé de se mettre dans sa peau, comme si, aujourd'hui, elle nous racontait ce jour mémorable.

J’avais sept ans le 14 juillet 1936 quand tous le peuple ouvrier de paris défilait dans les rues. A l’époque je ne savais pas pourquoi tout le monde défilaient, c’est lorsque j’ai demandé à mon père que j’ai compris pourquoi tous le monde était aussi heureux. Le cortège avançait sur des kilomètres, débordant de drapeaux, exhibé de pancartes, dont la première disait « Notre amitié sauvera la paix ».Dans la foule le rouge étais a l’honneur : cravates étais pourpre, carmins les robes des petites filles, et écarlate les ceintures des garçons. Sur les épaules de mon père je pouvais voir tout le cortège, des gens portant le bonnet phrygiens avec des gerbes de blé dans les bras, un homme portait ce bonnet, me l’offrit, me fit un sourire et me dit :

-Tu es l’avenir petite !

Le défilé continuait sa route on partait Bastille à Nation. On voyait l’immense armée des travailleurs, les 25000 métallos de Renault, les ouvriers du nord en casque de cuir et serre-tête bleu, le textile, les ouvriers du bâtiment, tous ceux qui six semaine plus tôt, faisaient flotter le drapeau rouge sur les usines, jusqu’au syndicat des casquettiers ironiquement sur leur pancarte : « Vivent les salopards en casquette ! », tous le monde les applaudissaient. En à la tête du défilé, l’Harmonie Socialiste qui bat tambour et qui jouait l’international et la Marseillaise. Ce défilé été une grande fête populaire, c’était le défilé de la fraternité dont les trois mots qui la caractérisait était : Pain, Paix et Liberté. C’est plus tard que j’ai découvert que toute ses personne était des héros et que parmi ses héros mon père en faisait partie et que c’est grâce à lui et à toutes ses personnes que nous sommes libre.

(Benjamin Caseiro.)

J’avais sept ans le 14 juillet 1936. Cette journée avait pourtant commencé normalement mais maman me répétait depuis quelques semaines que c’était un jour spécial, « pour la nation », c’est ce qu’elle disait. Et elle finissait toujours en disant qu’il était également important pour mon père… Mon père travaillait au Faubourg Saint-Antoine, près de là où nous habitions, je me souviens très bien de ce quartier, le soir j’allais souvent chercher mon père dans cette rue qui donnait sur la place de la Bastille dont on m’avait tant parlé. Personne ne travaillait ce jour-là, et maman m’avait promis de sortir se promener mais je ne comprenais pas pourquoi papa ne viendrait pas avec nous. Vers midi ma mère m’avait demandé de l’aider à faire un pique-nique puis elle m’avait emmené sur la place de l’Hôtel de ville, des centaines de familles étaient venues comme nous jusqu’à la place des Vosges. Puis à quatorze heures tout à commencé : des cortèges sont arrivés de partout pour rejoindre la Bastille les bras levés avec des drapeaux et des cris pour « le défilé de la Fraternité » . J’ai aperçut mon père au milieu de la foule, je me suis empressé de courir vers lui. Il m’a pris sur ses épaules et m’a coiffer un bonnet phrygien que maman avait cousu spécialement pour moi. Le cortège avançait au milieu des familles qui finissait de manger. C’était beau… Tout le Paris ouvrier se soulevait d’un coup tout ensemble pour fêter l’indépendance. Je n’oublierai jamais ces images qui ont guidé ma vie et mon ambition…

(Manon Leterme.)

23:51 Publié dans Ecritures | Lien permanent | Commentaires (0)